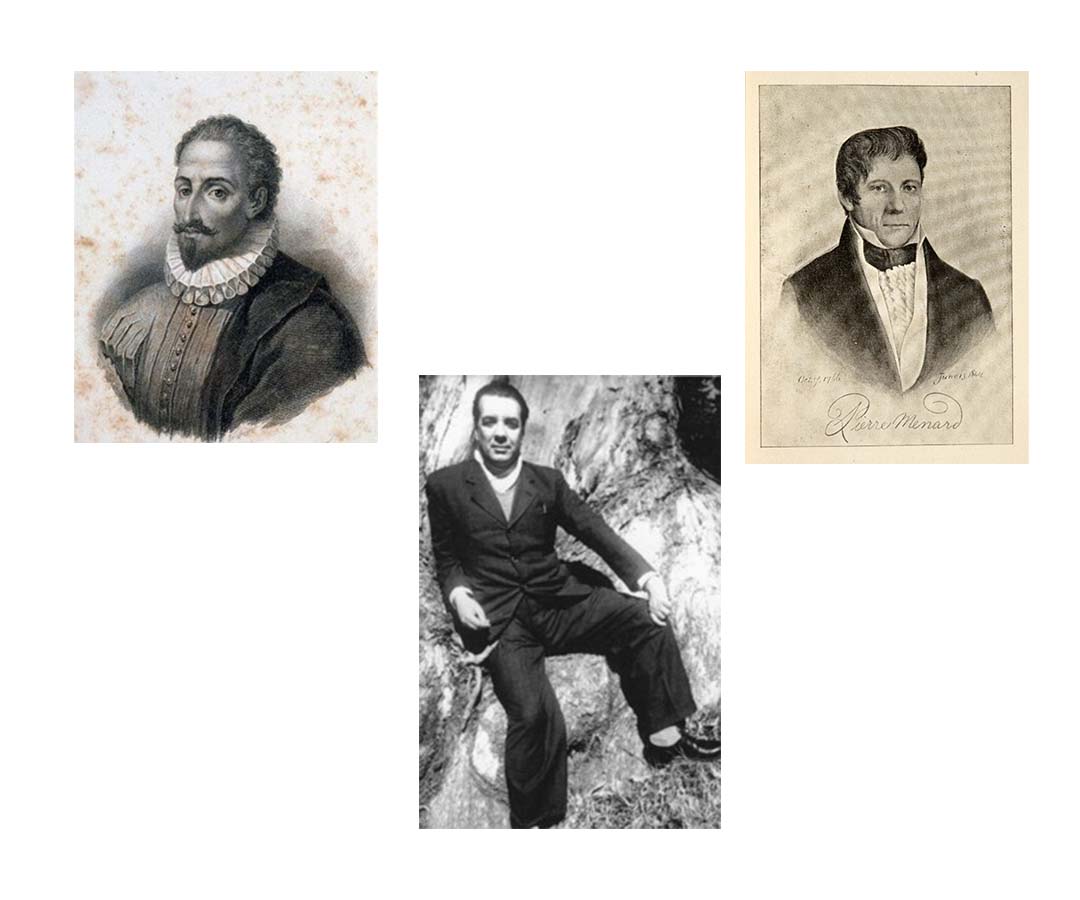

De izquierda a derecha, supuesto retrato de Cervantes, supuesto retrato de Pierre Menard y retrato de Borges en su juventud.

4) Dimensión fenomenológica

Impulsado por la definición de Martin Heidegger de la hermenéutica contemporánea como habilidad de comprender la lengua del hombre, particularmente la escrita, me enfrasqué en una segunda lectura que me permitió encontrar más de una dimensión en el texto. La idea heideggeriana se resume en un proceso de interpretación que sigue una especie de secuencia. Hay tres elementos primordiales en este proceso: 1) la vorhave o prognosis, el conocimiento previo del propio ser, la lengua, la literatura en general. Luego está 2) la vorsicht o providencia, que incluiría el punto de vista que nos hemos forjado, la perspectiva que nos entorna, el aspecto ideológico. Por último, está 3) la vorgriff o pro concepción, que no es más que la reserva de conceptos o conceptualizaciones que obtenemos a priori y que incorporamos en el acto interpretativo. Aunque el acercamiento de Heidegger se fundamenta en la posición filosófica de estar-en-el-mundo, incursionar en la ontología, descubrir el «significado del ser», esto se traduce en que el lector no llega tabula rasa al acto interpretativo: ya existen en él las condiciones idóneas para la experiencia.

Mientras el lector aplica estos principios al proceso de la lectura, que no es más que otra escritura del texto, el nuevo autor vierte en el mismo sus reflexiones respecto a temas también enlazados con la filosofía. Como ente pensante, y por medio del texto, el escritor medita y se ve en la necesidad de exteriorizar sus contornos sociales, sicológicos, filosóficos y éticos. De manera que estamos en presencia de modelos o microcosmos que nos muestran de una manera creativa, las fuentes y los «pre textos» de su texto, que se convierten a la vez en el «meta-texto» del que los interpreta o re escribe. De modo que si en «Pierre Menard» abundan infinitas situaciones y circunstancias cargadas de referencias inventadas o semi inventadas, es porque el autor está muy consciente de la importancia de este recurso para que el cuento logre su objetivo. Y por supuesto, hay que ir más allá del texto que a primera vista impacta, talvez por la ecuanimidad de un lenguaje que nos transporta mientras promueve la curiosidad, la investigación e incorporación, para arribar a esa realidad plasmada por su ingenio y erudición, en una oferta lúdica, desafiante y alusiva.

Borges se vale de los recursos de la lengua y cultura exquisita con que contaba, para mostrarnos una visión de esa cuestionable armonía universal que su texto quiere reflejar. Crea su propia «realidad»: una “realidad” de naturaleza ambigua en una peculiar ubicación geográfica y temporal, una especie de «palimpsesto», siguiendo quizás a Foucault, pero en definitiva, muy de Borges. En otras palabras, el planteamiento sugiere en praxis una construcción del mundo a partir de una deconstrucción que después se reconstruye con una gran dosis de imaginación. Indudablemente, la presentación, con su tono autoritario, desafiaría los moldes del pensamiento lógico. Para evitar esto, se le imparte no solamente aquella visión crítica tan propia de ese tipo de escritura, sino que también paradójicamente se le incorpora con una convincente «naturalidad», que ha de llevarnos a nosotros los lectores (y por lo tanto también escritores) a aceptar esa «realidad» como algo posible. Lo real maravilloso, lo absurdo, lo inconcebible, en algún momento dejará de serlo y se convertirá en la más «real» de todas esas posibilidades que el supuesto narrador plantea: «No quería componer otro Quijote “lo cual es fácil” sino el Quijote. Inútil agregar que no encaró nunca una transcripción mecánica del original; no se proponía copiarlo. Su admirable ambición era producir, «palabra por palabra, línea por línea» con la de Cervantes.» (Borges 52)

A leer a Borges hemos de establecer también ciertos parámetros temporales. En alguna zona del texto la voz narrativa dice: «La historia, madre de la verdad: la idea es asombrosa. Menard, contemporáneo de William James, no define la historia como una indagación de la realidad sino como su origen» (57). Esta frase, con todo lo irónico que pueda cargar el discurso, contiene un elemento de verdad que a Borges obviamente le interesa subrayar, y que nosotros podemos entroncar con el término cronotopo, ideado por el teórico ruso Bajtín. Según este filólogo, el concepto representa una conexión esencial de relaciones temporales y espaciales asimiladas artísticamente en la literatura, que permite la interacción de ambas entidades conceptuales. Apliquemos la tesis a esta creación de Borges y podremos encontrar la posibilidad de condensar en ella los tres tiempos fundamentales en uno, mientras el espacio simultánea o paralelamente adquiere valores. No se puede volver al pasado, sino por medios arbitrarios; el presente, por naturaleza, es siempre complejo, y el futuro no es más que una suposición. El problema está en tratar de integrar lo que ya hemos vivido en lo que «somos» ahora y lo que quizás llegaremos a ser. Es, admitidamente, un elaborar en lo metafórico con relación a lo lejano y a lo cercano, todo esto de forma fusible en una unidad metafórica, un «enunciado», como lo llamaría Bajtín, que denominamos novela, cuento, ensayo cual fuere la concepción genérica. Borges logra en más de una ocasión integrar estos elementos dialógicos, de modo que «Pierre Menard» es un ejemplo canónico de esa integración cronotópica, que además refleja los planteamientos ontológicos que Heidegger presenta en su Ser y tiempo.

Subsecuentes lecturas me sugirieron que el autor presentaba un material muy peculiar, en el sentido de que yo, como lector podía entablar una pequeña dialéctica de estos temas. Lo que me mueve a escoger esta pequeña obra para aplicar el método de la hermenéutica fenomenológica es un impulso estrictamente personal. La motivación de usar este enfoque también lo es, porque me permite hacer uso de mi propia subjetividad. Es desde esta posición que puedo relacionar los enunciados de los pensadores Heidegger Gadamer, Husserl, con mi propia visión, ahora enriquecida y fortalecida con lo que Valdés llama la «experiencia humana». Me toca entonces proyectar lo que yo veo de relevante, lo que me afecta a mí como ente pensador, capaz de lograr un entendimiento del cosmos borgesiano con los elementos que lo conforman y que tan eficazmente delinean su obra. Las primeras lecturas e investigaciones no lograron captar con profundidad ese cosmos y no aportaron suficiente bagaje crítico para producir un texto «actual» de mayor alcance.

En mis repetidos encuentros con el texto, tuve la oportunidad de familiarizarme con una serie de criterios que son importantes en la obra. En ésta se plantea una problemática muy peculiar, ligada a la posible ambigüedad inherente en la propia realidad del creador. Si nos familiarizáramos con su afición a los libros, no sería arriesgado sugerir que Borges aspira a que su escritura se someta a lecturas variadas, a incorporarse en diversos puntos de vista, que es lo mismo que decir a la posibilidad de diferenciados y aun infinitos discursos: «¿Por qué precisamente el Quijote? dirá nuestro lector. Esa preferencia, en un español, no hubiera sido inexplicable, pero sin duda lo es en un simbolista de Nimes, devoto esencialmente de Poe, que engendró a Baudelaire, que engendró a Mallarmé, que engendró a Valéry, que engendró a Edmond Teste». (54) Para lograr este objetivo (y, admitidamente no es el primero) parece asumir una máscara, movido por intenciones literarias que quizás no son, ni deben ser, fácilmente descifrables. Esto nos obliga a enfocar el texto con cierto grado de desconfianza, que está muy fundada y, en absolutamente todos los casos, explícitamente justificada. Es más, contestando la pregunta ¿Cómo se lee este texto? pues yo diría que con un toque de ironía, con entusiasmo por la ambigüedad. Agreguemos que también con un poco de respeto por las ideas implícitas, clave de la cosmogonía del mundo metafórico de Borges. El autor nos hace partícipes de su juego con la «otredad», saca de las páginas de la historia su material de inspiración, su referencia, o como se quiera llamar, y lo convierte en una entidad «viviente», en una posibilidad de acercamiento a nosotros lectores y ¿por qué no? cómplices en la hazaña.

FIN PARTE III [CONTINUARÁ]…

© H.M.G Derechos reservados.

Héctor Manuel Gutiérrez, Miami, ha realizado trabajos de investigación periodística y contribuido con poemas, ensayos, cuentos y prosa poética para Latin Beat Magazine, Latino Stuff Review, Nagari, Poetas y Escritores Miami, Signum Nous, Suburbano, Eka Magazine y Nomenclatura, de la Universidad de Kentucky. Ha sido reportero independiente para los servicios de “Enfoque Nacional”, “Panorama Hispano” y “Latin American News Service” en la cadena difusora Radio Pública Nacional [NPR]. Cursó estudios de lenguas romances y música en City University of New York [CUNY]. Obtuvo su maestría en español y doctorado en filosofía y letras de la Universidad Internacional de la Florida [FIU]. Es miembro de Academia.edu, National Collegiate Hispanic Honor Society [Sigma Delta Pi], Modern Language Association [MLA], y Florida Foreign Language Association [FFLA]. Creador de un subgénero literario que llama cuarentenas, es autor de los libros CUARENTENAS, Authorhouse, marzo de 2011, CUARENTENAS: SEGUNDA EDICIÓN, Authorhouse, agosto de 2015, CUANDO EL VIENTO ES AMIGO, iUniverse, abril del 2019, DOSSIER HOMENAJE A LILLIAM MORO, Editorial Dos Islas, marzo del 2021, DE AUTORÍA: ENSAYOS AL REVERSO, antología de ensayos con temas diversos, Editorial Dos Islas, enero del 2022. Les da los toques finales a tres próximos libros: ENCUENTROS A LA CARTA, ENTREVISTAS EN CIERNES, LA UTOPÍA INTERIOR, estudio analítico de la ensayística de Ernesto Sábato y la novela El ARROBO DE LA SOSPECHA.

Héctor Manuel Gutiérrez, Miami, ha realizado trabajos de investigación periodística y contribuido con poemas, ensayos, cuentos y prosa poética para Latin Beat Magazine, Latino Stuff Review, Nagari, Poetas y Escritores Miami, Signum Nous, Suburbano, Eka Magazine y Nomenclatura, de la Universidad de Kentucky. Ha sido reportero independiente para los servicios de “Enfoque Nacional”, “Panorama Hispano” y “Latin American News Service” en la cadena difusora Radio Pública Nacional [NPR]. Cursó estudios de lenguas romances y música en City University of New York [CUNY]. Obtuvo su maestría en español y doctorado en filosofía y letras de la Universidad Internacional de la Florida [FIU]. Es miembro de Academia.edu, National Collegiate Hispanic Honor Society [Sigma Delta Pi], Modern Language Association [MLA], y Florida Foreign Language Association [FFLA]. Creador de un subgénero literario que llama cuarentenas, es autor de los libros CUARENTENAS, Authorhouse, marzo de 2011, CUARENTENAS: SEGUNDA EDICIÓN, Authorhouse, agosto de 2015, CUANDO EL VIENTO ES AMIGO, iUniverse, abril del 2019, DOSSIER HOMENAJE A LILLIAM MORO, Editorial Dos Islas, marzo del 2021, DE AUTORÍA: ENSAYOS AL REVERSO, antología de ensayos con temas diversos, Editorial Dos Islas, enero del 2022. Les da los toques finales a tres próximos libros: ENCUENTROS A LA CARTA, ENTREVISTAS EN CIERNES, LA UTOPÍA INTERIOR, estudio analítico de la ensayística de Ernesto Sábato y la novela El ARROBO DE LA SOSPECHA.