La pérdida no desaparece; solo aprende a disfrazarse.

Al principio, se presenta como un mueble mal colocado en mitad de la casa: chocas con él en la oscuridad, maldices su existencia, te preguntas por qué sigue ahí. Luego se vuelve más astuta. Se esconde en los huecos de la rutina, en el ruido del ascensor, en el reflejo borroso de un escaparate. Uno cree que ha desaparecido, pero es solo que ha aprendido a camuflarse. Como la tristeza en los poemas de Conflict Resolution for Holy Beings, de Joy Harjo.

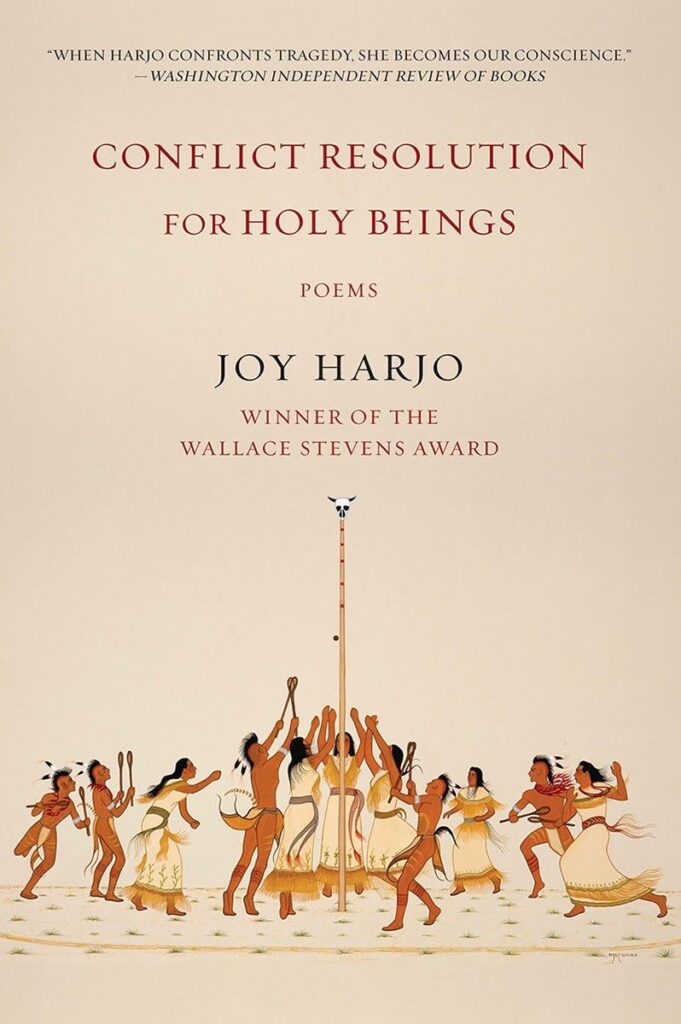

Harjo es una poeta, música y dramaturga estadounidense de la nación Mvskoke (Creek). Fue la primera poeta laureada de los Estados Unidos de ascendencia indígena (2019-2022) y es una de las voces más influyentes en la poesía contemporánea. Su obra no se despliega en un orden cronológico, sino que evoca a la memoria dislocada mientras se mueve en círculos, en el vaivén de los rezos y las historias orales, donde el dolor no es un episodio superado sino un ritmo que regresa, que se canta una y otra vez para ser comprendido.

En su obra, Harjo invoca un lenguaje que no es solo palabra escrita, sino cuerpo, sonido, vibración. Vivencia de un pueblo violentado. Sus poemas se sienten como canciones que han sido cantadas antes y que seguirán resonando después. En esta poética de lo que reverbera viene una verdad cruda: el duelo no tiene un punto final. Es una ausencia con fermata. Por ello, invoca a la reconciliación histórica, espiritual y afectiva entre los pueblos indígenas y el mundo colonizado que los ha oprimido. Su visión no es la de un tratado legal ni un conjunto de normas diplomáticas, sino una búsqueda de salvación poética, ritual y éticabasada en la memoria.

Harjo escribe desde un espacio donde la historia personal y la historia colectiva se entrelazan. La Madre Tierra es testigo y juez. Recordar es reparar. La resolución de conflictos no es un protocolo, sino una forma de estar en el mundo.

En «The First Day Without a Mother,» la poeta explora su recién descubierta orfandad: «En la hora del índigo, entre el sueño y la vigilia, / un maestro querido se sienta sobre la pira funeraria. / Sonríe entre las llamas que danzan mientras lo devoran».

Aquí, el duelo no es un evento, sino una sensación cromática, un estado liminal, personal y colectivo. Perder la madre es perder la patria. El poema se convierte en un espacio de tránsito. Harjo, entonces, canaliza una red de voces que hablan a través de ella. Eso sí: no hay nostalgia paralizante, sino un intento de negociación con el tiempo. La pérdida no se borra; se aprende a vivir con ella. La pérdida trae el presente. Y si es así, ¿es ganancia?

La ausencia se vuelve parte del paisaje afectivo, como la sombra del aliento que inspiramos para no perdernos. Así, el duelo en Harjo no es únicamente individual, sino histórico—una pena inscrita en los cuerpos y en la tierra. En «In Mystic», la poeta recuerda la masacre de los Pequot en 1637, cuando, en represalia por ataques presuntamente atribuidos a los Pequot, una fuerza de soldados ingleses liderados por el Capitán John Mason y sus aliados indígenas atacaron la aldea fortificada de los Pequot, cerca deMystic, Connecticut. En la madrugada, rodearon el asentamiento y prendieron fuego a las chozas, incendiando toda la fortaleza. Mientras los Pequot intentaban huir, fueron masacrados indiscriminadamente con armas de fuego y espadas. En el poema, Harjo habla con los fantasmas, con las voces que han sido borradas de la historia oficial, pero no del poema. Es un duelo que no busca clausura, porque cerrar la herida sería traicionar la memoria. En este sentido, el libro se convierte en un acto de resistencia afectiva: mantener vivo el dolor para que la historia no se repita.

Si hay un concepto que atraviesa Conflict Resolution for Holy Beings, es el de la resonancia. Harjo no escribe solo desde la lógica de la representación; escribe desde la vibración, desde el ritmo. El lenguaje de la poeta no describe el dolor, sino que lo encarna. Se siente en el cuerpo, en la repetición de las imágenes, en la cadencia de los versos. En «Everybody Has a Heartache (a blues)», el dolor se estructura como una canción:

“Todos tienen una pena— / el inmenso guardián de la puerta Z-100 mantiene la calma. / Este guardián del cielo me provoca y me hace sonreír en medio del caos, / construyendo su aerolínea apilándola contra la compañía en la que suelo viajar: / Ven con nosotros, te trataremos bien.”

Aquí, el afecto no se enuncia directamente; se filtra a través de los gestos mínimos, los detalles mundanos: un guardia de seguridad, una conversación casual, la sensación de estar atrapado en una terminal de aeropuerto.

No hay grandes declaraciones sobre la tristeza, pero la tristeza está ahí, en la repetición de los vuelos retrasados, en la banalidad de la espera. Es un blues porque no busca resolver el dolor, sino habitarlo, encontrarle una forma que lo haga soportable. Es la imposibilidad de apropiarnos del mundo sin hacerlo mudo. De cómo, en la era de la disponibilidad técnica, política y económica en todo lo que nos rodea, el mundo se retrae como un animal herido.

El afecto en Harjo no es solo tristeza. También hay una búsqueda constante de pertenencia, de conexión. En «Speaking Tree», la poeta escribe: “Ahora soy una mujer que anhela ser un árbol, plantado en una tierra oscura y húmeda, / entre el amanecer y el atardecer. / No puedo caminar a través de todos los reinos.”

Es un anhelo de enraizamiento, pero persiste una conciencia de que el exilio es permanente, y no solo es físico, sino también emocional. Queda la imposibilidad de volver a un hogar que ya no existe. La pertenencia, en el mundo de Harjo, es frágil, efímera. Se encuentra en momentos breves: en una conversación, en una canción, en el acto de recordar.

La última sección del libro insiste en esta idea. En «For Keeps», la poeta insiste: “Nos conocemos como parte del misterio. / Es inexpresable. / Es eterno. / Es para siempre.”

Si pudiera expresarlo, el misterio moriría.

Por eso, la pertenencia no es un territorio, sino una sensación, un vínculo que no depende de la proximidad física. En estos poemas de Harjo, el afecto se convierte en un espacio de resistencia.

El ser humano cuenta historias para sobrevivir mientras intenta domesticar un mundo que es punto de agresión, pero Harjo conecta con la tierra, la historia, la memoria indígena y los espíritus ancestrales, que son presencias vivas que nos guían, nos recuerdan nuestro lugar en el mundo y nos advierten sobre el equilibrio roto entre los humanos y la naturaleza. En Conflict Resolution for Holy Beings, la poeta demuestra que contar historias también es una forma de resistencia afectiva. Su poesía no solo recuerda; insiste en sentir. Y como sentir duele, la pérdida no se borra.

La historia, lo que ya sucedió irremediablemente, regresa una y otra vez, como un eco. Y tal vez, en ese eco, encontramos un poco de consuelo.

© All rights reserved Elidio La Torre Lagares

Elidio La Torre Lagares es poeta, ensayista y narrador. Ha publicado un libro de cuentos, Septiembre (Editorial Cultural, 2000), premiada por el Pen Club de Puerto Rico como uno de los mejores libros de ese año, y dos novelas también premiadas por la misma organización: Historia de un dios pequeño (Plaza Mayor, 2001) y Gracia (Oveja Negra, 2004). Además, ha publicado los siguientes poemarios: Embudo: poemas de fin de siglo (1994), Cuerpos sin sombras (Isla Negra Editores, 1998), Cáliz (2004). El éxito de su poesía se consolida con la publicación de Vicios de construcción (2008), libro que ha gozado del favor crítico y comercial.

En el 2007 recibió el galardón Gran Premio Nuevas Letras, otorgado por la Feria Internacional del Libro de Puerto Rico, y en marzo de 2008 recibió el Primer Premio de Poesía Julia de Burgos, auspiciado por la Fundación Nilita Vientós Gastón, por el libro Ensayo del vuelo.

En la actualidad es profesor de Literatura y Creación Literaria en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Ha colaborado con el periódico El Nuevo Día, La Jornada de México y es columnista de la revista de cultura hispanoamericana Otro Lunes.